生活習慣病予防月間

生活習慣病予防に対する国民の意識向上と、これによる健康寿命の伸長を目指すべく、毎年2月を「全国生活習慣病予防月間」と定め、平成23年より広く啓発活動を行っています。

生活習慣病とは

「生活習慣病」とは、1996年頃から使われるようになった用語です。 以前は成人病といわれた、脳卒中、がん、心臓病を、生活習慣という要素に着目して捉え直した用語と位置づけられます。 国際的には、これに慢性閉塞性肺疾患(COPD)を加えたNCDs(非感染性疾患)という言葉もよく使われるようになっています。

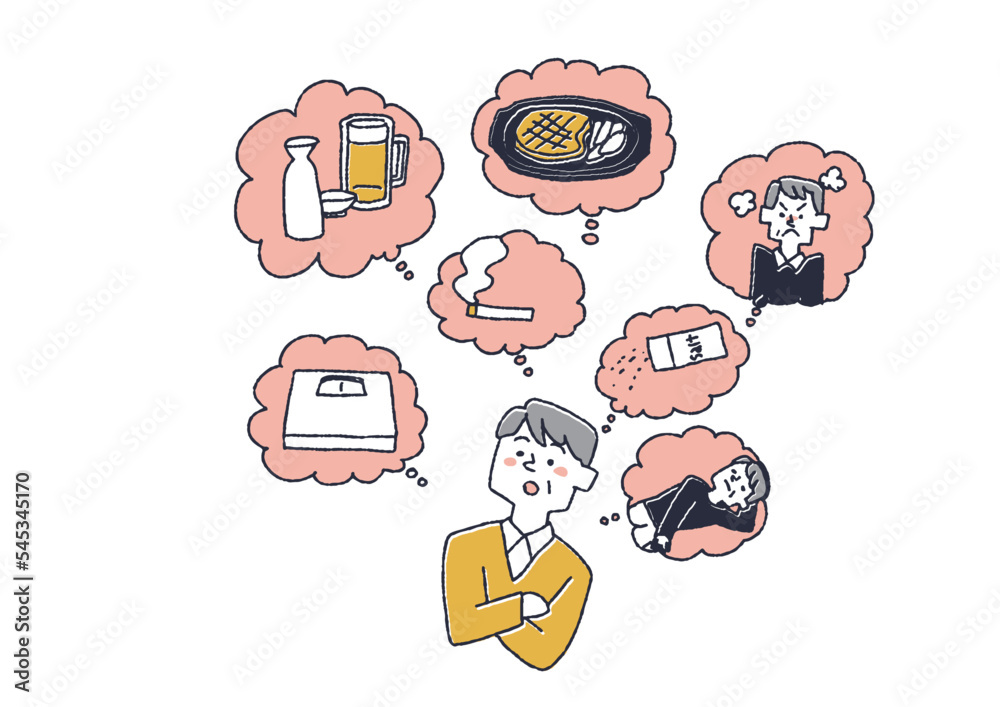

生活習慣病とは、「食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が、その発症や進行に関与する疾患」とされています。 生活習慣と関連する病気としては、高血圧・脂質異常症・心筋梗塞・狭心症・高尿酸血症・糖尿病(成人型)・アルコール性肝疾患・がん・歯周病などがあり、多くは自覚症状のないまま進行していきます。

一次予防

生活習慣病は、かたよった食事・運動不足・飲酒・喫煙・ストレスなどが原因ですので、日々の生活を改善することで予防することができます。 特にバランスのとれた食事や運動を行うことで肥満をはじめとするリスクを取り除くことができ予防につながります。 また、生活習慣病と心臓病は密接に関係しています。

予防医療は目的に合わせて一次予防、二次予防、三次予防に分類されます。

一次予防としては生活習慣や生活環境の改善、健康教育などによって健康増進を図ることで病気の発生を防ぐことができます。 生活習慣での取り組みとしては、睡眠環境を整えて良質な睡眠をとることや、ウォーキング・ランニングといった適度な運動、バランスの取れた食事を口にすることなどがあげられます。

二次予防

二次予防とは病気の早期発見・早期治療のことです。 一次予防との違いは,自覚症状は ないもののすでに病気になりつつある点です。 二次予防の代表例としては健康診断や がん検診が挙げられます。発生した疾病や障害を検診などにより早期に発見し、早期に治療や早期に保健指導などの対策を行うことにより疾病が重症化することを予防します。

三次予防

三次予防は、既に発症している病気や障害の進行を抑え、再発を防ぐための予防策です。 リハビリテーションや生活習慣の再調整、再発防止のための薬物療法などが含まれます。社会復帰できる機能を回復させ、またそれを維持することです。

健康習慣である『一無、二少、三多』、一無:無煙(禁煙)、二少:少食(腹八分目)・少酒、三多:多動(日常生活の中で身体活動量を増やす)・多休(睡眠だけでなく休日、休憩、、休暇等)・多接(多くの人と交流し、さまざまな事、物に好奇心をもって接する)で適正な生活習慣を獲得、維持し健康寿命を延ばしましょう♪